近日,在赣江之畔的红土地上,江西理工大学《大学美育》课老师们正以一场打破常规的美育课堂,重塑着新时代高校美育的模样。学校将目光投向自然与人文的交融地带,通过"行走的美育课堂",把山水草木化作教学素材,将非遗技艺转化为创新表达,构建起 "自然场景 + 人文体验 + 数字赋能" 的三维育人体系。通过打破传统美育边界,将自然之美与人文之美深度融合,形成具有鲜明特色的美育育人体系。学校以黄丽娜、张素华、旷璐璐、钟春明、谢亨蓉、杨晶等为教师团队核心,开发《鼓动自然,感受节奏之美》《光影世界里的落叶之美》《打开五感,感知美好》等沉浸式美育课程专题板块,覆盖音乐、美术、戏剧、书法等八大艺术门类,这一探索不仅获评"艺蕴中国高校美育改革创新典型案例"一等奖,2024年美育调查问卷测评优秀率较改革前提升42个百分点。更让1.2 万余名学生在美的浸润中收获成长。

一.破界融合:构建沉浸式美育场景体系

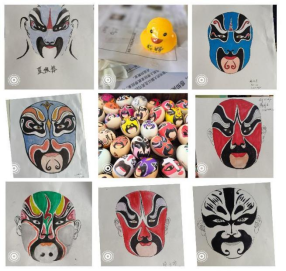

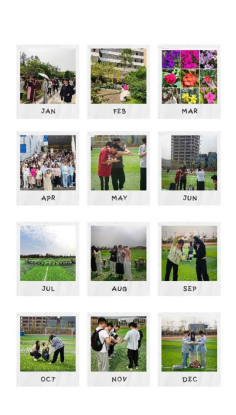

老师们突破"教室围墙" 限制,构建 "美在校园" 美育场景。在校园层面,依托多校区2000多亩生态校园打造"移步换景" 的自然美育空间。如旷璐璐老师的《探寻校园里的花花世界》课程,引导学生用植物标本制作校园导览图。黄丽娜老师带领学生在青春大道、田径场开展《春天里的影像之美》拍摄,将校园景观转化为摄影创作素材。钟春明老师结合设计类专业学生特点,在《戏曲里的脸谱之美》课程板块里,实现了"课堂 + 戏曲美学" 的时空对话。在体验层面上,杨晶老师的《打开五感,感知美好》、张素华老师《自然美》课程板块中通过"植物结构解析+ 生态美学创作",让学生在劳作中感受自然韵律。

二.创新转化:激活传统艺术当代生命力

针对传统艺术传承面临的困境,学校实施"传统艺术年轻化工程"。在戏曲美育领域,黄丽娜团队开发 "双师协同" 教学模式,邀请赣南采茶戏传承人,赣南采茶戏歌舞史诗《一个人的长征》的女主角唐珺共同设计《戏曲里的唱腔之美》《戏曲里的身韵之美》课程,学生通过"身段训练 + 戏曲体验",将采茶戏 "矮子步"" 单袖筒 " 等绝技转化为现代舞蹈语汇。在书法教育方面,谢亨蓉老师引入《书法之美》板块,学生用毛笔临摹碑帖时,屏幕同步呈现历代名家创作场景,课程作品《兰亭集序数字长卷》获校美育课程实践作品展示展演一等奖。

三.数字赋能:构建虚实融合教学平台

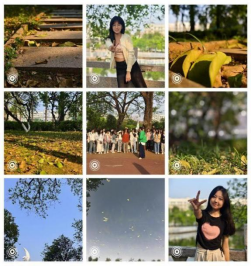

在《鼓动自然,感受节奏之美》课程中,学生通过手机中的deepseek软件采集自然声波,系统自动生成音乐图谱;在学习通中建立"美育成长档案",记录学生从感知美、鉴赏美到创造美的全过程,还建立"光影四维训练体系",通过4学时户外拍摄培养学生时空感知能力;谢亨蓉《光影世界里的落叶之美》开发"自然物候影像日志",累计收录学生摄影、诗作800余件,生成个性化美育作品、报告6000余份。

四.美育成效

(一)形成美育生态闭环

通过"课程 - 创作 - 展示 - 传播" 的生态链建设,学校实现美育成果多维度转化。开发"二十四节气美育工坊",春季模块包含《书法》《我的名字在诗情画意的春天里》诗歌创作、《黑白键里的乐之美》即兴作曲等6个联动项目。在《自然美》课程中,学生生态摄影作品直接服务于校园景观改造。

(二)创建了知行合一的成长共同体。

在美育课上规划校园美育地图:划定7大美育实践区,操场设置"节奏长廊",利用台阶开展《鼓动自然》节奏训练;在学校瑜伽馆建立"戏韵擂台",教学班里举办诗词接龙。形成"一景一课堂" 的独特育人模式。

(三)学生美育素养显著提升

1.审美感知能力深化

在自然节律感知上通过《鼓动自然》课程,92% 学生能识别校园植物 20 种以上的生长节律特征,感受鼓乐带来的节奏之美。在光影艺术捕捉:《春天里的影像》课程使学生掌握自然光运用技巧,多件作品被转载于学校、学院、班级等媒体。戏曲课程让学生感受到中华传统文化的戏曲之美,能辨识12种以上脸谱谱式,区分角色及唱腔特点,能分析《牡丹亭》唱段的情感表达层次。

2.艺术表现能力进阶

在多元媒介创作上,学生能综合运用摄影、书法、绘画等媒介完成跨界作品,如《水墨光影》系列融合传统书法与现代摄影;在身体表达创新上,戏曲身韵课程班的学生将传统程式化动作转化为肢体语言词汇,有效提升日常生活与学习中待人接物言谈举止中的形象美。

3.文化理解素养提升

通过《中国画之美》的课程引入青绿山水,花草树木创作,学生在作品中感受祖国大好河山的自然美。在《自然美》课程中使87%学生形成生态审美视角,提出 "美就在身边,我们都有一双发现美的眼睛"的倡议。

4.情感态度积极转变

一是增强了文化认同感,94%学生通过传统艺术课程提升文化自信,自发动手"非遗手工小制作"。增强了生态责任意识。二是提升了团队协作能力,美育课程板块中,学生平均协作完成5 人以上团队作品,沟通效率提高80%以上。

5.综合素养全面发展

一是提升批判思维,在《戏曲里的唱腔之美》课程中,学生能辩证分析传统艺术的现代转化路径;二是终身学习能力,89%学生建立自主美育学习计划,年均参与艺术实践活动达10次以上。

江西理工大学"行走的美育课堂",打破围墙之限、学科之界、形式之囿,通过空间重构、内容创新、技术赋能,构建起具有时代特征、中国特色的美育新模式。未来,学校将持续深化"自然 + 人文" 双轮驱动,将天地大课堂与人文精微处相融合,让每个青春都能在自然的韵律中起舞,在文化的长河里寻根,在创新的天地间绽放,塑造独特的理工科学生人文气质,在新时代人才培养“五育并举”的坐标系中,刻写下独具特色的"江理样本"。

图文:万欢旷璐璐

一审:张素华

复审:黄丽娜

终审:饶永星